Pendant plus d’une décennie, il fut vanté comme un modèle de coopération Sud-Sud, une vitrine de « gagnant-gagnant » entre la Chine et la République démocratique du Congo. Mais aujourd’hui, le contrat Sicomines — ce gigantesque accord minier et infrastructurel signé en 2008 — apparaît comme l’un des plus grands gouffres financiers de l’histoire contemporaine du pays. Selon un rapport explosif de la coalition Le Congo n’est pas à vendre (CNPAV), publié ce mois de juillet, la RDC aurait perdu entre 4 et 6 milliards de dollars en quinze ans. Autopsie d’un pacte minier aux promesses trahies.

Une alliance stratégique… sur le papier

En 2008, alors que la RDC sort lentement d’années de conflits, Kinshasa signe avec un consortium d’entreprises publiques chinoises un contrat inédit : en échange de concessions minières sur le cuivre et le cobalt, la Chine promet 3 milliards de dollars d’infrastructures — routes, hôpitaux, universités — le tout financé par un prêt remboursable grâce aux revenus générés par l’exploitation des minerais.

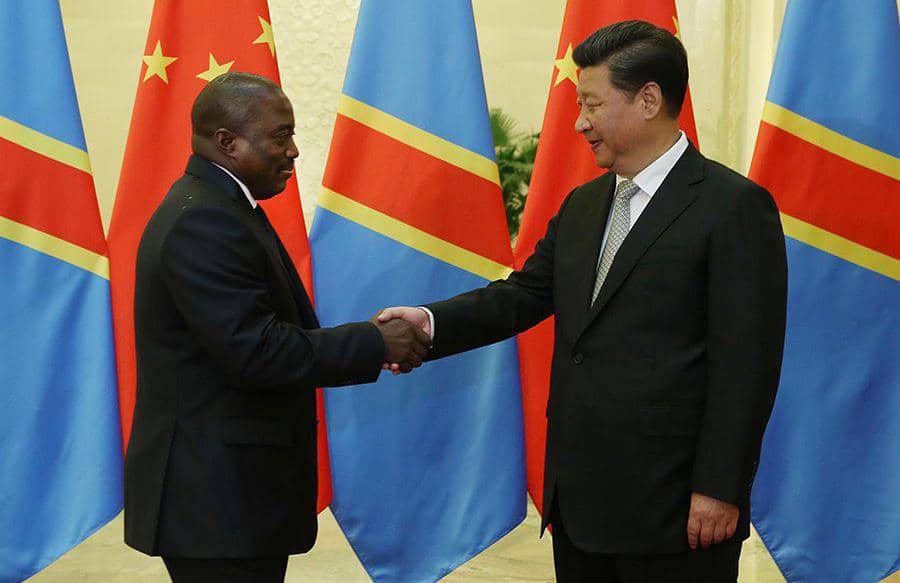

À l’époque, Joseph Kabila, alors président, y voit un levier d’accélération du développement. À Pékin, l’accord est perçu comme un jalon stratégique dans la conquête des ressources africaines. Le projet est baptisé Sicomines. Un nom aujourd’hui devenu symbole de désillusion.

Une mécanique qui exclut l’État

Car derrière la rhétorique du partenariat équilibré, le rapport du CNPAV révèle une architecture financière qui marginalise l’État congolais. Les revenus tirés de la production minière servent d’abord au remboursement du prêt chinois. Aucune taxe, aucune redevance, aucun dividende ne revient à la RDC tant que l’intégralité du remboursement n’est pas achevée.

Résultat : alors que les cours du cuivre et du cobalt ont connu des sommets entre 2016 et 2022, le Trésor congolais, lui, n’a quasiment rien perçu. Le consortium chinois, de son côté, aurait déjà récupéré plusieurs milliards de dollars.

« Il ne s’agit pas d’un partenariat déséquilibré, mais d’un transfert unilatéral de richesse, orchestré sous couvert d’un accord bilatéral », dénonce un analyst du CNPAV.

Des infrastructures fantômes

Côté infrastructures, le tableau est tout aussi sombre. Des routes inachevées, des hôpitaux aux murs fissurés, des écoles livrées au compte-gouttes… Sur les 3 milliards promis, seuls 822 millions de dollars auraient été effectivement investis dans des chantiers visibles. Pire encore, de nombreuses réalisations seraient de qualité inférieure, voire inadaptées.

Le rapport souligne qu’à défaut de mécanismes de suivi rigoureux, les entreprises chinoises se sont vues confier la planification, l’exécution et la supervision des chantiers… sans véritable contrepoids.

6 milliards évaporés

Au total, le manque à gagner pour la RDC s’élèverait à plus de 6 milliards de dollars :

- Entre 2 et 3 milliards de redevances minières non versées,

- 1,5 milliard d’infrastructures manquantes ou de mauvaise qualité,

- Et plusieurs milliards de recettes fiscales jamais collectées.

Un trou budgétaire gigantesque pour un pays dont le budget annuel ne dépasse que timidement les 20 milliards de dollars.

Une gouvernance en pilotage automatique

Si le contrat est si déséquilibré, c’est aussi, selon le CNPAV, en raison d’un déficit chronique de gouvernance. La Direction générale des impôts (DGI), l’Inspection générale des finances (IGF) et même le Parlement ont été systématiquement contournés. Les clauses contractuelles sont restées opaques, les annexes financières tenues secrètes. Aucun audit indépendant n’a été conduit depuis la signature du contrat.

Et lorsque la société civile ou certains parlementaires ont tenté d’y voir plus clair, les obstacles administratifs se sont multipliés.

L’appel à la révision

La publication du rapport du CNPAV relance un débat de fond : faut-il renégocier le contrat Sicomines ? La question est désormais posée à voix haute. Des voix se lèvent de partout plaidant pour une refonte complète du modèle.

« Il faut non seulement renégocier, mais aussi publier toutes les annexes et évaluer les obligations non tenues. C’est une question de souveraineté économique », affirme un membre du CNPAV.

Alors que la RDC s’apprête à revoir sa stratégie minière pour la prochaine décennie, l’affaire Sicomines apparaît comme un cas d’école. Comment éviter, à l’avenir, que les partenariats sur les ressources naturelles ne se transforment en pactes de spoliation légale ? Comment garantir que le cuivre et le cobalt du Lualaba ou du Haut-Katanga financent des routes durables, des écoles modernes et une économie plus inclusive ?

Tant que ces questions resteront sans réponse, la malédiction des ressources continuera de planer sur le Congo — riche sous terre, mais pauvre en surface.

Junior Ngandu