Présenté comme une percée historique, l’accord de paix signé le 27 juin à Washington entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda continue de susciter des interrogations. S’il ambitionne de tourner la page de près de trois décennies de conflit dans l’Est congolais, sa portée réelle divise experts et observateurs, qui y voient un compromis davantage économique que politique – au risque de laisser l’impunité intacte.

Une paix économique avant tout ?

L’accord, fruit de la « Déclaration de principes » signée en avril dernier par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, a été conclu sous médiation américaine. Il prévoit une coopération accrue, notamment dans le secteur minier, dans une région riche en minerais stratégiques tels que le cobalt, l’étain, le coltan, l’or et le cuivre.

Mais plusieurs experts s’interrogent : l’économie semble avoir pris le pas sur les impératifs de justice et de sécurité.

L’analyse critique d’un expert belge

Dans une étude transmise à Mines.cd, l’historien et politologue belge Érik Kennes, spécialiste reconnu de la région du Congo, soulève plusieurs zones d’ombre.

« Cet accord est le dernier d’une série d’arrangements conclus au cours des 25 dernières années, qui n’ont jamais résolu les problèmes fondamentaux à l’origine du conflit récurrent, notamment la politique étrangère, sécuritaire et économique du Rwanda, ainsi que la faiblesse structurelle de l’État et des forces de sécurité de la RDC. Ni dans leur conception ni dans leur mise en œuvre, ils n’ont abordé les causes profondes de la crise à l’Est. En sera-t-il autrement cette fois-ci ? », questionne-t-il.

Selon lui, l’accord se contente de satisfaire les intérêts des décideurs, sans passer par les mécanismes juridiques établis. Il ignore aussi les recommandations de plusieurs instances et initiatives régionales mises en place pour régler durablement la crise.

L’impunité : un nœud non tranché

Érik Kennes déplore également que les auteurs d’exactions dans l’Est de la RDC – qu’ils soient affiliés à des groupes armés ou à des forces étrangères – ne soient ni nommés, ni inquiétés.

« Les deux principaux problèmes mentionnés en RDC, qui souffre depuis des décennies de la faiblesse de l’État et des forces de sécurité, restent sans solution : la politique sécuritaire expansionniste et la doctrine économique du Rwanda, ainsi que les difficultés structurelles qui en découlent. »

Alors que l’Est du Congo reste ravagé par les violences du M23/AFC, soupçonné d’être soutenu par Kigali, l’accord de Washington ne prévoit aucune disposition explicite en matière de reddition de comptes.

CENCO–ECC : une voix indépendante et crédible

Face à ce constat, Kennes souligne le rôle clé de la société civile congolaise, notamment les initiatives conjointes de la CENCO (Conférence Épiscopale Nationale du Congo) et de l’ECC (Église du Christ au Congo).

« L’objectif de l’ECC-CENCO a toujours été d’être entendue, indépendamment de la voix de son gouvernement. Cette approche pourrait constituer le fondement de tout accord de paix durable, bénéficiant de la confiance de la population et incarnant un accord moral. »

Il insiste sur la nécessité d’une paix juste, adossée à des institutions crédibles, capables de porter la voix des victimes et de garantir des mécanismes de justice.

Une paix sans justice : simple trêve ou illusion ?

Alors que des rapports de l’ONU estiment à plus de 140 millions USD par an les pertes fiscales liées à la contrebande minière, souvent opérée dans des zones de non-droit, la question de la justice reste cruciale. Peut-on construire la paix sur des bases économiques, sans inclure la vérité, la mémoire et la réparation ?

« Si le Rwanda utilise effectivement l’accord du 27 juin pour renforcer son contrôle sur l’Est du Congo, même en abordant la rébellion du M23/AFC comme des citoyens congolais, seuls des dirigeants très compétents pourront ouvrir la voie à une solution plus durable », estime Kennes.

Un sommet à venir sous surveillance

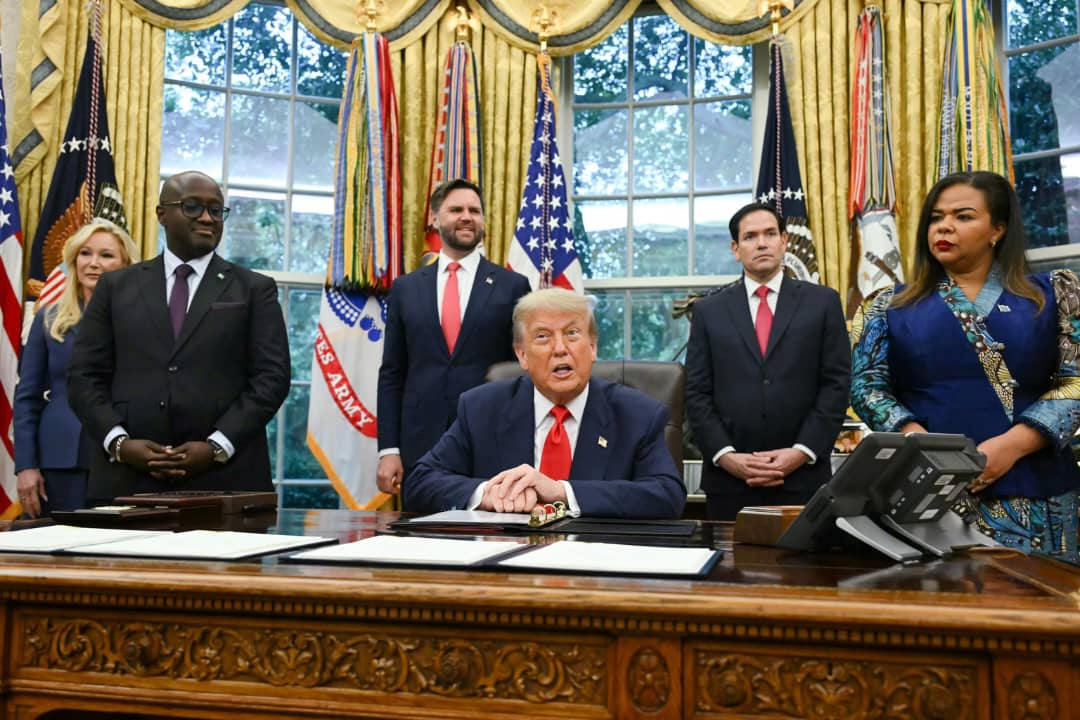

La dernière étape de cet accord doit être franchie à la Maison Blanche, où les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont attendus dans deux semaines. Un sommet décisif annoncé par Donald Trump lui-même, désormais réinstallé à la présidence des États-Unis.

En attendant, l’opinion congolaise – meurtrie par les décennies de guerre, les massacres et les pillages – espère que cette paix ne sera pas une de plus à solder sur l’autel de l’économie… en oubliant l’humanité.

Daniel Bawuna